ティントレット(1518–1594)。名前の意味は「小さな染め職人」。

そう、お父さんが染物屋さんだったんです。

彼はヴェネツィアで生まれ育ち、ぜ〜んぶ独学で絵を学びました。

モットーは「ミケランジェロの素描 × ティツィアーノの色彩」。

え、両方やっちゃうの!? という感じのスーパー野心家です。

そんな彼が目指したのは、「光と影がステージで踊るような絵」。

その情熱ぶりから“イル・フリオーソ(猛烈人)”とも呼ばれました。

🧩 この記事を読むとわかること

- ティントレットが“猛烈”と呼ばれた理由

- 光と影がすごい!代表作3つの見どころ

- 同時代の巨匠たちとのちがい

- 実は日本ともつながっていた!?

- ヴェネツィアで作品を見られる場所

💥 ティントレットのすごさをざっくり言うと

彼の絵は、スピード感・光・影・劇場感!

筆が走ってるのがわかるくらい速い。

でもその勢いが、絵に命を吹き込んでるんです。

人物はねじれて飛び出してくるし、構図は“斜め・対角線・うねり”が基本。

まるでアクロバティックなカメラワーク。

そして明暗のコントラストがものすごい。

暗い空間の中に光がバッと差して、「ここ見て!」って語りかけてくる感じ。

この表現、のちのカラヴァッジョにもつながっていくから、まさに“バロックの先取り男”なんです。

🖼️ 代表作で見るティントレットの世界

ティントレットの魅力を語るうえで欠かせないのが、その“ドラマチックな代表作”たち。

ここでは、彼の世界観を象徴する3つの名画を、ざっくり見ていきましょう。

『奴隷の奇跡』(アカデミア美術館)

ある奴隷が信仰のために罰を受けそうになった瞬間、空から聖マルコがズバーン!と降りてきて助ける場面。

鎖がパーン!道具がバラバラ!観客もびっくり!

画面全体がスローモーションみたいに動いて見えるんです。

これがティントレットの出世作。

筋肉の描き方はミケランジェロ風、でも光の使い方は完全にオリジナル。

アカデミア美術館に行ったら、まずこれです。

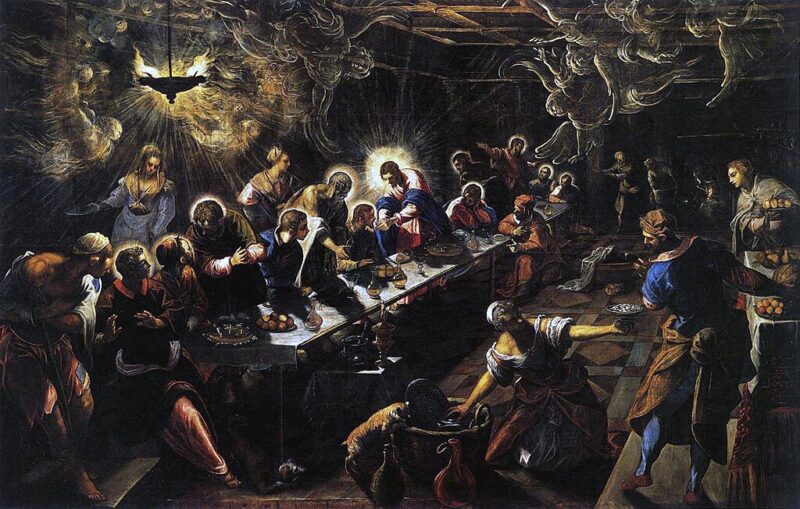

『最後の晩餐』(サン・ジョルジョ・マッジョーレ聖堂)

みんながテーブルを囲む“あの晩餐”ですが、ティントレット版は一味ちがいます。

テーブルが斜め!

照明が1個だけ!

しかもその煙がふわ〜っと上がって、天使の姿に変わってるんです。

暗闇の中で金色の光がにじんで、神秘と現実の境界があいまいになる瞬間。

夜の礼拝堂で見ると、鳥肌ものです。

『天の川の起源』(ロンドン・ナショナル・ギャラリー)

神話のワンシーン。

ユピテル(ゼウス)がこっそり赤ちゃんヘラクレスを奥さんユノーに授乳させようとして、びっくりしたユノーが「なにそれ!?」って引いた瞬間——

乳がビュッと飛び散って天の川になっちゃうんです🌌。

もう発想がスゴい。

乳=銀河、っていうスケールの大きさ。

星空の表現がキラキラしてて、まるでSFみたいなんですよ。

🎭 ライバルたちと比べてみよう

ティントレットと同じ時代には、ティツィアーノとヴェロネーゼというビッグネームがいました。

| 画家 | 一言で言うと |

|---|---|

| ティツィアーノ | 色彩の魔術師、正統派の貴族絵画 |

| ヴェロネーゼ | 明るいパーティーピープル絵画 |

| ティントレット | 闇のステージで光を操る演出家 |

同じ「最後の晩餐」でも、ヴェロネーゼは昼間の大宴会、ティントレットは夜の奇跡。

静けさの中にドラマをつくる、そこが彼の真骨頂なんです。

🇯🇵 日本ともつながっていた!?

実はティントレット、日本とも少し関係があるんです。

1585年、九州からヨーロッパに渡った天正遣欧少年使節がヴェネツィアを訪問。

そのときティントレット(もしくは息子ドメニコ)が彼らの姿を描いたとされています。

そのうちのひとり、伊東マンショの肖像画は、なんと2014年にミラノで見つかりました。

16世紀に日本とイタリアがアートでつながってたって、ちょっとロマンがありますよね。

🏛️ ヴェネツィアでティントレットに会える場所

もしヴェネツィアに行くなら、ティントレット巡りはおすすめです。

- アカデミア美術館:『奴隷の奇跡』はここに。

- サン・ロッコ同信会:館内ぜんぶティントレット!? 50点以上の連作。

- ドゥカーレ宮殿:巨大キャンバス《天国》がド迫力。

- マドンナ・デッロルト教会:彼のお墓がここ。『最後の審判』も必見。

少し離れて眺めて、ゆっくり光の流れを追うのがコツです☀️

🌅 まとめ——光が主役の画家

ティントレットは「光のドラマ」を描いた人。闇の中で光が踊って、物語が動き出す。

ちょっとやりすぎ?でもそれが彼らしさ。

猛烈だけど、心に残る。

そんなヴェネツィアの天才でした。

コメント